股票配资交易软件 患者用AI质疑医生诊断!医疗界的“ChatGPT时刻”来了?

发布日期:2025-05-07 22:44 点击次数:76

当医生被患者“反向科普”股票配资交易软件

“医生,您确定我的肺结节是良性?DeepSeek说这个位置恶性概率超过60%。”春节后的上海某三甲医院,一位中年患者举着手机里的AI分析报告,让诊室里的呼吸科主任愣在当场。

这不是科幻片桥段,而是2025年医疗圈的真实写照——那个曾经在围棋盘上碾压人类的AI,如今正举着CT片向医生“宣战”。

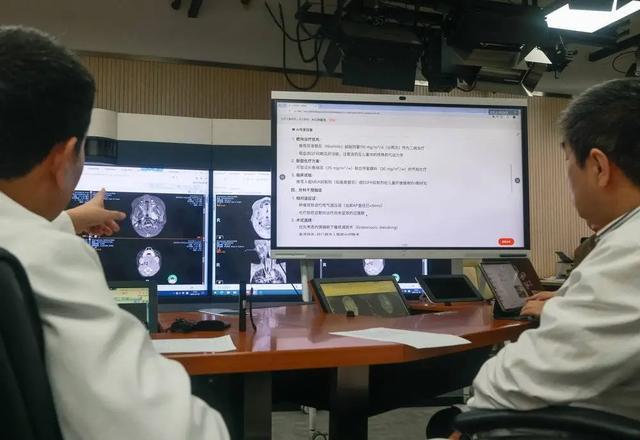

这一切始于2025年2月14日,中国AI公司DeepSeek宣布其医疗大模型完成本地化部署。

短短三周,北上广92家三甲医院集体接入系统。从成都的肾癌根治术到长沙的肺结节筛查,AI的触角伸向了诊疗全流程。

当82岁高龄患者通过DeepSeek辅助手术跨越“生命禁区”,当基层医院病理报告从3天缩至24小时,医疗界的天花板正被技术狠狠击穿。

从“医生AI”到“AI医生”

在四川省人民医院,泌尿外科主任熊玮的团队刚完成一场“教科书级”手术:借助DeepSeek的三维脉管重建,4小时精准剥离癌栓,出血量比传统手术减少70%。

“以前这类患者只能保守治疗,现在AI成了我们的‘风险透视镜’。”熊玮感叹。

但技术的狂飙突进也带来撕裂感。某三线城市的放射科医生小林向笔者吐槽:“现在每天要复核AI标注的病灶,稍不留神就会被患者质问‘为什么和AI结果不一致’。”

更魔幻的是,郑州某医院AI辅助诊断肺结节准确率达95%,微小病灶识别率提升25%——这数据,让工作十年的医生都直呼“压力山大”。

技术崇拜与人性博弈

争议1:AI会取代医生吗?上海瑞金医院院长宁光院士的发言意味深长:“再不拥抱AI,我们就成局外人了。”

但现实中,AI的“越界”已引发担忧。当DeepSeek能完成80%标准化问诊,当手术机器人误差控制在0.1毫米,医生的价值是否会被压缩成“AI修图师”?

争议2:数据隐私的达摩克利斯之剑。广西某医院上线“泌尿外科AI医生”后,患者基因数据泄露风险激增。

印度政府更以“威胁数据主权”为由封杀DeepSeek,这场数据争夺战暴露的,是技术红利与隐私保护间的永恒矛盾。

争议3:医疗公平的悖论。一边是基层医院借助AI实现“诊断自由”,另一边却是顶级三甲疯狂升级AI系统。

当技术成为新的资源壁垒,那句“让偏远地区享受同等医疗”的承诺,会不会沦为新的空中楼阁?

在AI的B超下,照见医疗的病灶

作为曾因误诊耽误治疗的患者家属,笔者亲历过医疗资源的参差。DeepSeek的出现,像一剂猛药直击“看病难”顽疾——但它真的能根治沉疴吗?

观点1:AI不是上帝,而是听诊器。深圳人民医院用AI预问诊缩短候诊时间,这值得鼓掌。但若因此贬低医生经验,就像因有了计算器而否定数学家的价值。

当某医生因患者质疑查阅指南发现诊断过时,恰恰证明AI与人类应是“互相教育的师生”。

观点2:警惕技术“虹吸效应”。92家医院集体“上船”背后,是三级医院评审将信息化列为刚需的政策驱动。但正如医疗AI创业者坦言:“现在出差忙到吐”。

资本裹挟下的技术跃进,会不会让医院变成AI公司的“数据奶牛”?

观点3:我们需要的不是“最智能”,而是“最温暖”。长沙医院用AI辅助病历书写后,一位老主任却坚持手写重点:“冷冰冰的模板会丢失患者的故事。”

这让人想起特鲁多医生的墓志铭——“有时治愈,常常帮助,总是安慰。”当AI缩短了就诊时间,我们是否该给医患沟通留更多“留白”?

在算法与人性间寻找平衡点

“医疗AI不是替代医生,而是替代不想进步的医生。”医疗投资人王菁的论断一针见血。

要破解困局,或许需要三剂“药方”:监管层:加快制定AI医疗器械行业标准,建立数据“负面清单”制度;

设立“AI诊疗解释官”岗位,消除患者疑虑;

公众:培养“AI健康素养”,既不做技术乌托邦信徒,也不当顽固守旧派。

正如成都那场跨越生命禁区的手术——AI提供了精准导航,但执刀的股票配资交易软件,永远是人类对生命的敬畏。